第3回埼玉県ヤングケアラー支援推進協議会

- サイト管理者

- 2022年10月6日

- 読了時間: 2分

更新日:2023年1月11日

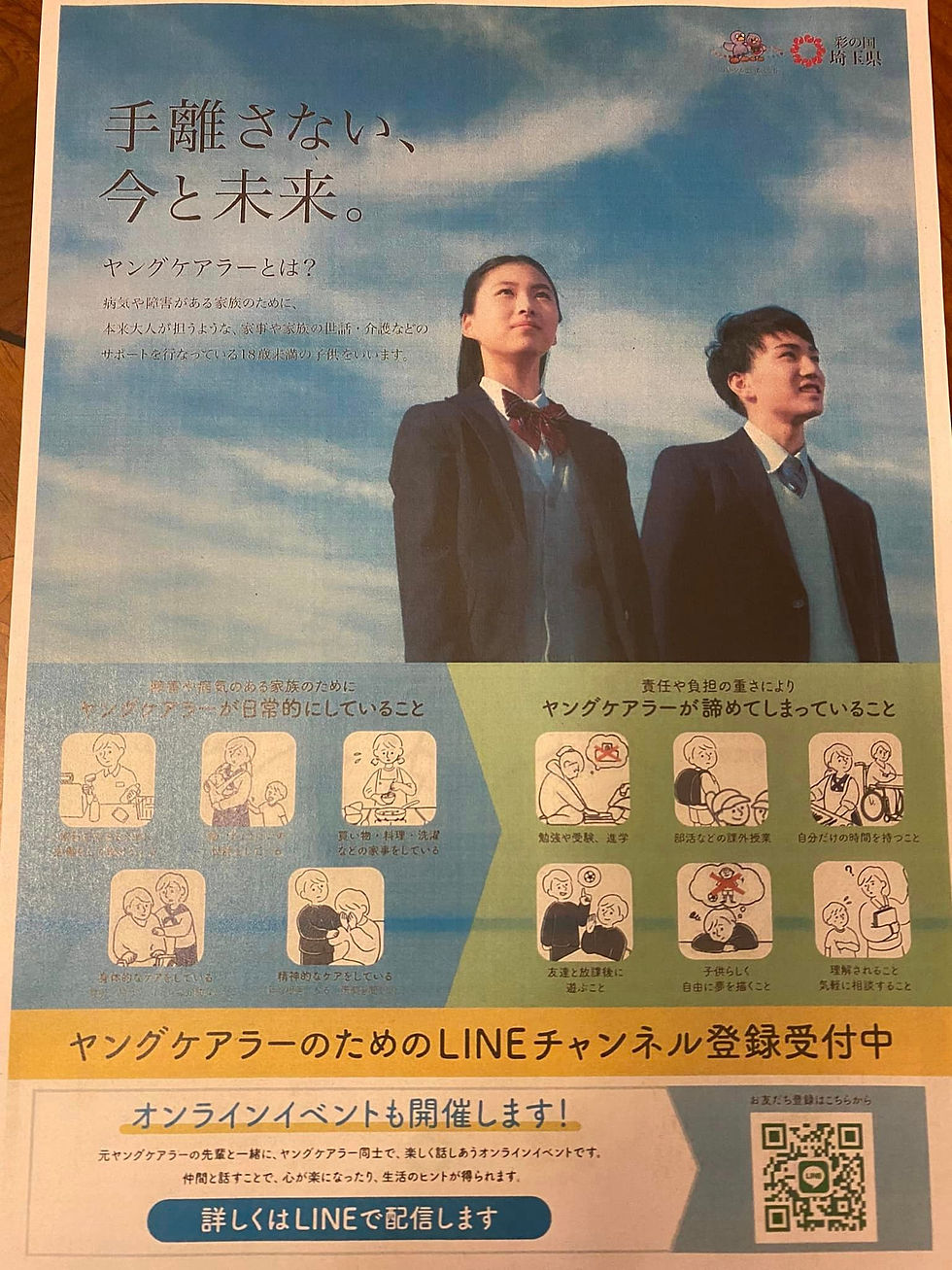

埼玉県は全国初となるケアラー支援条例を令和2年に公布・施行しており、ヤングケアラーについてもどのように発見し、具体的にどう支援に繋げていくのかを様々な立場の方々を交え検討しています。 今回「第3回埼玉県ヤングケアラー支援推進協議会」での真摯な議論のやり取りを傍聴してきました。

県では市町村におけるヤングケアラー支援の手引き(仮称)を作成中で、いくつか印象に残ったポイントを。

①ヤングケアラー本人の気持ち、何を求めているかの主訴が大切。そして、それを掴んでいるキーマンは誰で、どこの支援に繋げられるか。

②家庭の関係は支援が入ったからといって、すぐに変わるものではない。ヤングケアラーがわずかな時間でも将来についてなど自分の時間を持てる環境づくりをし、家庭全体への継続的な支援体制を。

③貧困を解決しなければ根本的には解決しない。

④学習支援、居場所支援、フードパントリーやプレイパークなど子どもに関わる民間団体が横につながり、地域のネットワークを作ることで多角的に支援を拡げることができるのではないか。

⑤子ども食堂の果たす役割は大きいが、アウトリーチ型の子ども宅食も非常に有効。運送費がネックで埼玉県では3団体しか取り組んでいないが、「食」へのアプローチはハードルも低くなるため家庭状況も見えやすい。

⑥支援者は決して専門家だけではない。友達なり誰でもが支援者になりうる。

元ヤングケアラーが相談にのるLINEチャンネルもピアサポートとして活用されていくことが期待されます。今後は11月をケアラー月間とし様々なイベントが企画されているとのことでした。

コメント